近日,2022年度自然指(zhǐ)數統計出爐,去年9月至今年(nián)8月我校化學方向的高水平基礎(chǔ)研究成果產出,常州大學共發表高水平(píng)基礎(chǔ)研究論文66篇,位列全球高(gāo)校第119位(wèi),內地高校第53位,省內高校(xiào)第6位,這些化學領域的最新研究產(chǎn)出表明了我校化學相關課(kè)題組的研究特色鮮明、創新成(chéng)果豐碩。

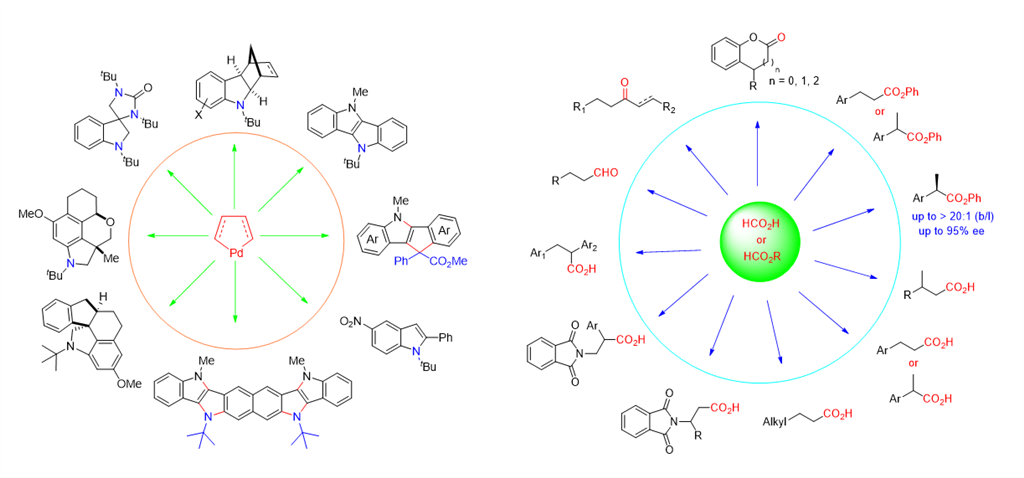

史一安教授課題組在富有挑戰性的不飽和烴(tīng)的功能化領域開展了係統性和開創性的工作,取(qǔ)得了一係列具有重要影響的研究(jiū)進展。他們以甲酸及(jí)其(qí)衍生物替代(dài)有毒 CO氣體為羰基源,通過配體調控,在烯烴氫羧化反應中的(de)區(qū)域選擇性方麵取得了突破性進展。最近團隊(duì)受邀在英國皇家化學學會國際頂級期(qī)刊Chemical Society Review(影響因子60.615) 發表(biǎo)綜述性文章,概述了烯烴的(de)不對稱氫羰基化反應(yīng)領域研究進展(zhǎn)。此外,他們圍繞廣泛存在於醫藥、農藥、材料(liào)及精細(xì)化工等領域的各種功能有機(jī)分子(zǐ)的C-N 鍵(jiàn)構建方法,以二叔丁基二氮環丙酮及其類似物為氮源,通(tōng)過對環鈀中間體的捕捉,實現了一(yī)係列的(de)含氮雜(zá)環化合(hé)物的高效(xiào)構建。未來,團隊將繼續圍繞C-N的(de)構建進行深入研究,並將所開發的反應應用於各(gè)種活性分子的合成中。

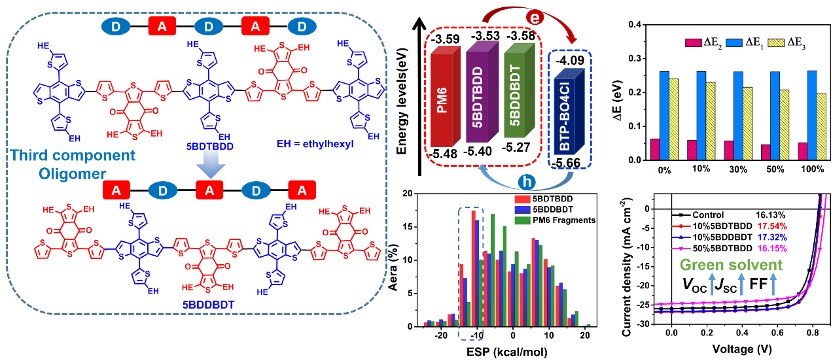

朱衛國教授課題組針對國際新型平板顯示和有機太陽能(néng)應用中(zhōng)的(de)瓶頸問題,開展了新型光電子材料的研究,在多重共振-熱活化延遲熒光(MR-TADF)、近紅外磷光、非對稱小分(fèn)子(zǐ)/齊聚物受(shòu)體材料等方麵取得了突出成(chéng)績。團隊提(tí)出了(le)MR-TADF 發光(guāng)新機製,發(fā)明了綠(lǜ)色共混溶劑策略,實現了高效窄光(guāng)譜帶發光和有機太(tài)陽能電池的高效能量轉化(huà),在Advanced Materials, Advanced Functional Materials, Advanced Energy Materials等重要期刊上發表相關成果,並形成了一批專利與(yǔ)技術。未來,團隊將繼(jì)續(xù)聚焦有(yǒu)機高分子發光與光伏工程(chéng)材料展開研究,爭取在新(xīn)材料、新機製、新工藝取得新的(de)突破,推動我國平板顯(xiǎn)示和有機(jī)雜化鈣鈦礦太陽能電池產業(yè)高質量發展。

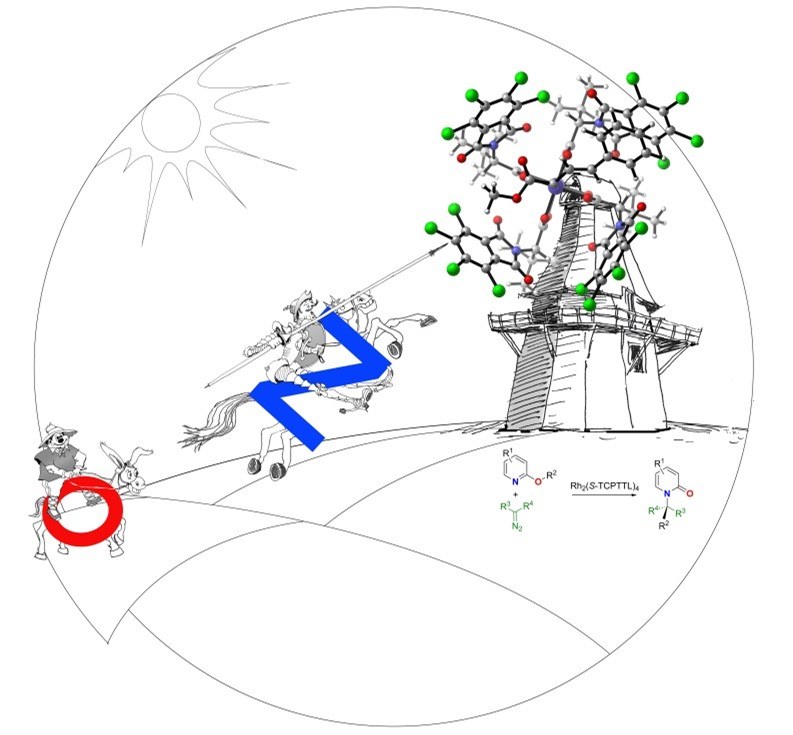

孫江濤教授課題組致力(lì)於有(yǒu)機合(hé)成新方法研究,在過渡金屬(shǔ)催化的(de)不(bú)對稱轉化領域取得一係(xì)列特色鮮明的研究成果,發表(biǎo)於Nature Communications, Angewandte Chemie International Edition等國際頂級(jí)期刊。2014年起(qǐ)至今已在自然指數(shù)期(qī)刊發表(biǎo)論文50餘篇,研(yán)究(jiū)包括了金屬卡賓介導(dǎo)的酰基重排去芳構化反應(yīng),高對映選擇(zé)性合成了多種類型手性季碳中心化合物,為多雜原子氮雜環化合物高選擇性官能團化提(tí)供了新途(tú)徑;在金屬卡(kǎ)賓介導的軸手性化合物的構建研(yán)究,實(shí)現了包括C-C軸手性以及(jí)C-N, N-N軸手性等(děng)化合物的高效構建,為(wéi)軸(zhóu)手性化(huà)合物合成提(tí)供了新思路和手段(duàn)。未來,團隊將繼續開展綠色不對稱催化,特別是在藥物和先導化合物的綠色合成技術(shù)上(shàng)開展深入探索和卡賓化學與高(gāo)選擇(zé)性催化C-H活化(huà)相結(jié)合,實現(xiàn)基本(běn)有機原料對複雜烷烴和芳烴的直接高效轉化。

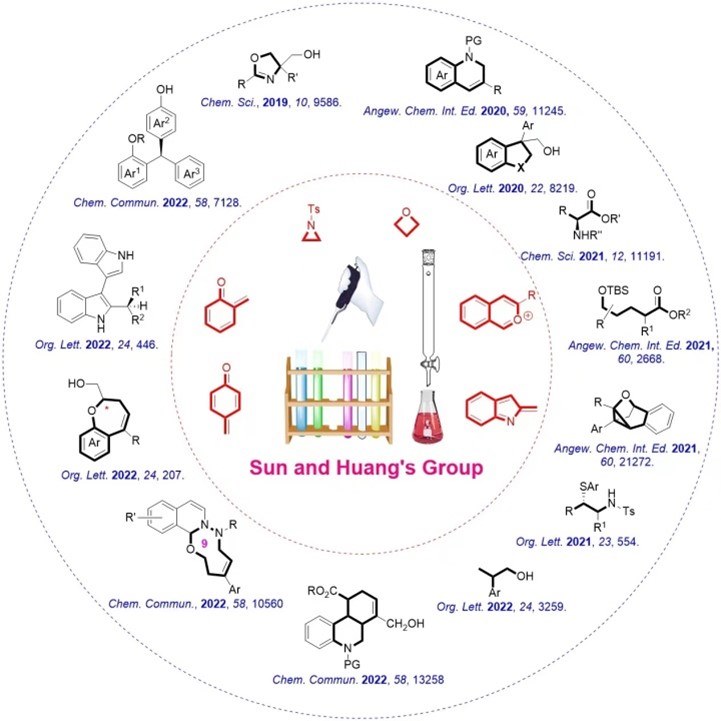

孫建偉教授和黃海教授課題組圍繞藥(yào)物(包括生物藥)分子及其關鍵合成中間體的快速高效合(hé)成(chéng)開展新(xīn)策略探索,提出了獨特的解決方案,包括不對稱(chēng)催化、手性藥物及其中間體合成、新型藥物分子的構建(jiàn)、手性催化劑的創製等,係統實現(xiàn)了張力(lì)環(huán)的(de)多樣性開環(huán)反應,為噁唑啉、二氫喹啉、δ-羥基(jī)酯衍生物、手性氧(yǎng)雜環和手性香豆滿等潛在藥物骨架分子的構建提供了全(quán)新的策略,同時通過有機小分子催化實現(xiàn)了“擁擠”骨架(jià)多芳基(jī)甲(jiǎ)烷的手性合成,為(wéi)具有特殊球形結構的抗腫瘤藥物研發增添了創新(xīn)活力。成果發表(biǎo)於Angewandte Chemie International Edition,Chemical Communications,Organic Letters等(děng)國際頂級期刊。團隊未(wèi)來將(jiāng)繼續助力生物醫藥戰略性領域發展,著(zhe)力關鍵性不對稱催化技術開發。

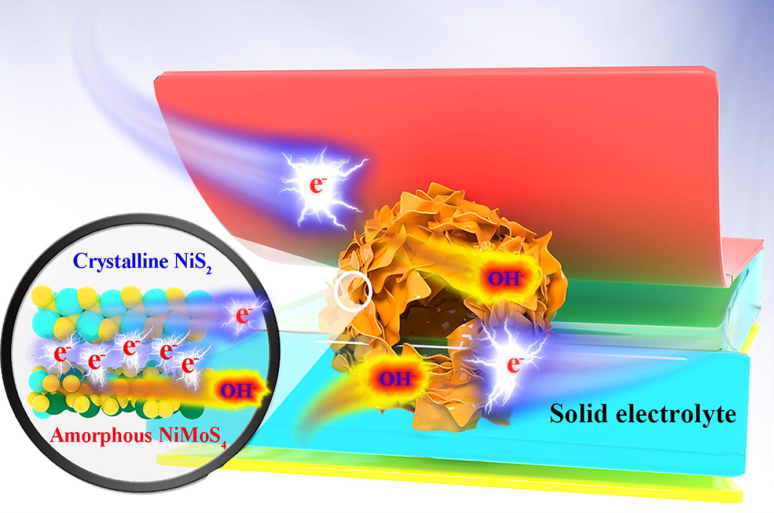

陳海群教授課題組聚焦(jiāo)於(yú)功能納米材料在電催化能源轉換和(hé)存儲方麵(miàn)存在的選擇性差、活性低以及穩定性(xìng)差等難題,著力開展單原(yuán)子催化(huà)劑配位環境和尖晶石型(xíng)催化劑表界麵調控(kòng)方麵的研究工作,取得了一係列開創性研究成果,闡明了載(zǎi)體對(duì)單原子催化活性和穩定性的內在影響機製,揭示(shì)了缺陷(xiàn)濃(nóng)度對(duì)尖晶石型催化劑電催化水分解(jiě)性(xìng)能的影響規律。成(chéng)果發表於Coordination Chemistry Reviews,Applied Catalysis B: Environmental,Green Chemistry,Nano Research等國際頂級期刊,其中多篇論文先後入選ESI全球熱點論文(wén)和高(gāo)被引論文。團隊未來將繼續圍繞單(dān)原子催化劑和尖晶石型催化劑的設計合成及其在電化學反應中的應用開(kāi)展(zhǎn)研究,並應用於柔性儲能器件的開發,推動我(wǒ)國電催化能(néng)源轉換和存儲科技的高質量發展。

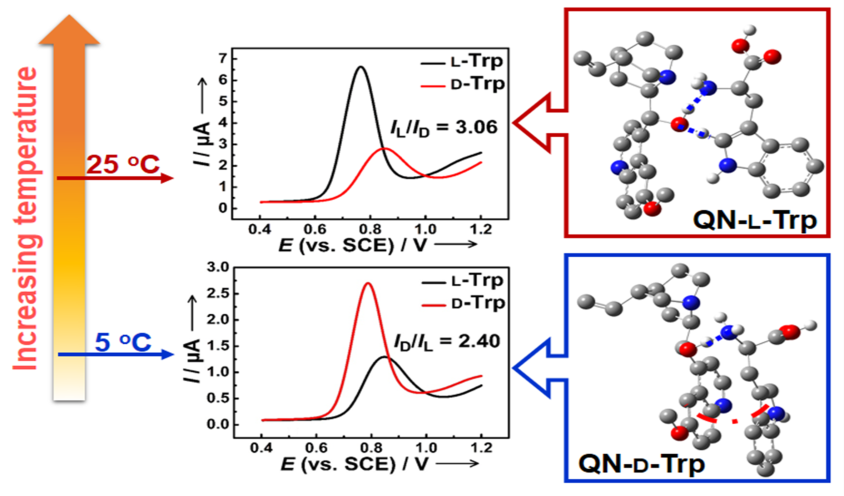

孔泳教授課題組主要致力於納米(mǐ)材料在電化學手性識別和電化學儲能(néng)器(qì)件的應用研究。他們采用電化學聚合法、靜電自組裝法、氫鍵自組裝法等方法(fǎ)構建了一係(xì)列新型納米手性傳感界麵,依據不同的識別(bié)機理(包括(kuò)分子印跡原理、超分子作用機理)對對映異構體進行了電化學及電化學發光選(xuǎn)擇性識別(bié),極大地擴寬了納米材料(liào)在識別手性對映體領域的應用範圍,在分析化學、藥物化學、生命科學等領(lǐng)域(yù)得到廣泛(fàn)應用。他們還采用雙缺陷工(gōng)藝,製備了富含氧空(kōng)位的鉬摻雜鈷酸鎳並作為電極材料用於超級電容器,材料擴大的比表麵積增(zēng)加了電(diàn)解質的接觸麵,降低了電解質擴散阻力,縮短(duǎn)了電荷轉移的擴散路徑,顯著提升了電極材料的電化學性能。研究成果發表在Chemical Communications,Analytical Chemistry,Organic Letters等國際頂級期刊(kān)。未來,團隊將繼續圍繞(rào)納米材(cái)料電化學開展研究,並應(yīng)用於手(shǒu)性分子識別和儲能(néng)器件的開發。(通訊員/任濤 審核/張屹 編輯/莊媛(yuán))

|

關閉窗口(kǒu)

打(dǎ)印文檔

|