經過16年的融合發展,常州科教城在一片荒(huāng)蕪中,踏出了一條路;由一座“城”,變成一個(gè)“核”。吸(xī)引了一批批同行前來學習取經(jīng),尋求答(dá)案。

近年來(lái),常州科教城更是按照“六個高質量”發展要求,把創(chuàng)新這個“第一(yī)動力”、人才這(zhè)個“第一資源”擺到(dào)更(gèng)加突出(chū)的位置(zhì),向改革要資源,以創新求突破,大膽先行先試,爭當蘇南國家自主創新(xīn)示範區排(pái)頭兵。

如今,這裏平(píng)均每天誕生(shēng)1家高科技公司、新增4件授權(quán)專利,連續四年榮獲《創(chuàng)業邦》中國最佳創業園區第二名,僅次(cì)於中關村,為常州轉型跨越發展提供(gòng)堅(jiān)強有力的支撐。

教育:協同育人的搖籃

常州科教(jiāo)城,之所以稱為“城”,與職業教育和常(cháng)州城市創新發(fā)展密切相關。常州是一座(zuò)“工業明(míng)星城市(shì)”,以實體(tǐ)經濟和民營經(jīng)濟為主,民營企業家眾多。進入21世紀,常州發展麵臨“前有標兵、後有追兵”的嚴峻挑戰,亟需提升企業自主創新能力,加快產業轉型升級,在這個背景下,常州科教城應運而生。

事實上,科教(jiāo)城建設之初,就把高等職業教育發展作為培養高素質產業工人、助推地方產業轉型升級的(de)重要途徑,探索具有常州特色的(de)產學研合作創新發展之路(lù)。園區堅(jiān)持產教融合,首創資源跨界“共建、共管、共(gòng)享”新機製和“校(xiào)·所·企”全(quán)方位協同育人新路(lù)徑(jìng),高(gāo)職教育的“學(xué)”、科研(yán)院所的“研”、高科技企業的“產”緊密融合在一起,營造(zào)產學研協同育(yù)人的生態環境(jìng)。

近年來,科教城推出的“350計劃”,圍繞“智(zhì)能、設計、信息”三大領域,通過雙(shuāng)向聘用、短期工作、項目合作等柔性流動方式,打(dǎ)破人(rén)才在(zài)地域之間的(de)藩籬,實現人才在園區之間共(gòng)享,有力推(tuī)動科教城協同育人、協同創新良性(xìng)生態圈的(de)發(fā)展。三年累計258名高層次(cì)人才實現(xiàn)互聘。

作為“中歐城鎮(zhèn)化夥伴關係示範區”,位於科教城內的中德創新園(yuán)區不斷探索國際職業教育新模式。目前,園區在“師資培訓、校(xiào)企合作、聯合(hé)研究(jiū)、證書體係”四個方麵與德國開展合作(zuò),已成立了(le)“常州中德教育培訓中心”和“AHK(德國(guó)工商大會(huì))常州科教城研究發展中(zhōng)心”。在教育實踐中,園區與在華德資企業加強溝(gōu)通、協調,共同製訂(dìng)和優化人才培養(yǎng)方案,實施校外實踐教育,中德合作培養雙(shuāng)元製學生達到600人。

據統計,科教城(chéng)高職園區大學生初次就業率(lǜ)連(lián)續10年位居(jū)全國前列,目前(qián)每年高職(zhí)園區畢業生2萬多名,其中8000多名留在常州就業,為常州智能製造名城建設提供(gòng)了充裕的高技能人(rén)才,被譽為“銀(yín)領(lǐng)搖籃”。教育部(bù)主辦的2018年全國(guó)職業院(yuàn)校技能大賽高職組(zǔ)51個賽項中,園區院校共獲得一(yī)等獎11個(gè),二(èr)等獎6個,三等獎5個。此外,由教育部等13個部(bù)委和福建省(shěng)人民政府共同主(zhǔ)辦第四屆中國互聯網+大學生創新創業大賽總決賽中,常州大學獲得全國總決賽金獎(jiǎng)1項、銀(yín)獎2項,實現了零的突破;輕工學院(yuàn)獲得全國總決賽金獎1項,成為金獎50強中僅有的兩所高職學院之一。

根據Nature出版集團2018年最新(xīn)公布的全球自然指數排行榜顯(xiǎn)示,常州(zhōu)大學在全國內(nèi)地高校中排名第53位,在江蘇省內高校中排名(míng)第8位。其中,化學、材料科學2個(gè)學科進入全球ESI學科排名前(qián)1%。今年5月,常州大學正式成為博士學位授予單位,實現了幾代常大人的夢想。園區常州信息職業技術(shù)學院、常州工程職業技術學院、常州機(jī)電職業技術學院(yuàn)等三所院校,還成功入選(xuǎn)江蘇省高水平高等職業院(yuàn)校(xiào)建設單位名單。

高職教育的發展,為常州的製造業培養了數量充(chōng)足、精準匹配產業發展的“現代工匠”。截至去年底,常州市高技能人才總(zǒng)量達29.65萬人,每萬名勞動者中就有高技能人(rén)才1053人(rén),連續4年位居江蘇省第一。

科技:創新引領的高地

今年,在江蘇省(shěng)最新公布的全省新型研發(fā)機構20強排名中,常州市獨占6家(jiā),全部位於常州科(kē)教(jiāo)城。科教城,在常州(zhōu)構建現代化經濟體係方麵起到了重要的引領和(hé)輻射作用。

是什麽,讓全國30多家名校名院在這裏建立公共研發平台(tái)?是什麽,讓2萬名科技(jì)人員在這裏安心工作?

南大常州高新技術研究院院長陳強曾給出這樣的答(dá)案:“在高(gāo)校最(zuì)多影(yǐng)響3萬人,到(dào)了常州可以影響300萬人。”

在職業教育加速發展的背景下,科教城不斷加速校地、校企合作,以引企駐校、引校(xiào)進企、校企一體等方式,吸引優勢企業與院校共建共享生產性實訓基地、產教園、產業學院等。同時,大(dà)力推動科技成果的轉化,進而助(zhù)力產學研用更深入融合。園區高職院校與博士力士樂、天合光能等國內外(wài)1800多家知名企業進行合作,共建實(shí)驗(yàn)室62個,技術中心39個,校內生產性實訓(xùn)基地139個,校外實訓基(jī)地1600多(duō)個。企業支持園區高職(zhí)學校兼職教師840餘人,捐贈設備2.4億元(yuán)。

“經科教聯動、產學研結合、校所企(qǐ)共贏”是科教城(chéng)發展的目標和靈魂,這一理念始終貫穿於科教城的整個建設曆(lì)程。在內涵發展新階段,科教城把研發能力和創新能力(lì)建設(shè)擺在核心位置。目前,科教城已有科技人才20000多人,國家級高層次人才68人(rén),入駐創新型科技企業近3000家,公共研(yán)發機構31家。

中科院在科教城建設了中科院常州先進所、光電所、化學所等專業研究所(suǒ),江(jiāng)蘇中科智能院成為常州(zhōu)首(shǒu)個(gè)省屬科研機構;江蘇省產業技術研究院共在常州布局了4家產業技術專(zhuān)業研究院,其中常(cháng)州科教城就有3家,包括(kuò)南(nán)京大學常州研究(jiū)院、中科院常州先進所、北化常州研究院等等,形成了“常州無名校(xiào)、名校聚常州”的好局麵。

近幾年來,科(kē)教城聚焦(jiāo)“智能、設計、信息”三大先導方(fāng)向,突出人工智(zhì)能前沿技術進行全麵布局(jú),出台《常州科教城關於加快人工智能產業發(fā)展的若幹意見》。以智能(néng)數字(zì)產業園、中德創新園區、省互聯網(wǎng)產業園建(jiàn)設為主要抓手,招引培育具有高端產品和核心技術的高科技(jì)公司。全年營收超億元企(qǐ)業35家,規上企業超過100家,高新技術企業超過110家。園區聚集的包括納恩博、英諾、天正、遨搏等智能類創新型企業發展勢頭強勁。

9月29日,外界盛傳已久(jiǔ)的深(shēn)蘭(lán)人工智能芯片研究院“落子”常州科教城,旨在打造中國人(rén)工智能芯片研發和成果轉化高地。深蘭的這一布(bù)局,為科教城智能信息產業的發展打下堅實的基礎。據了解,該研究院由深蘭科技在常州(zhōu)市政府的支持(chí)下成立。隸屬於人工智能領軍企業(yè)深蘭科技(jì),作為人工智能芯片第一梯隊,其核心研發團隊源自深蘭科學院AI芯片博士團隊、國際知名芯片(piàn)製造(zào)商、國際知名人工智能企業,研究院將繼續秉承深蘭科技“人工智能服務民生”的理念,致力於人工智能核(hé)心技術——智能芯片(piàn)的基礎研究和應用開發,推動各行業智能(néng)化產業落地。

10月,國創新能源汽車能源與信(xìn)息創新中心掛牌成立。該(gāi)中心依托科教(jiāo)城大院大所資源優勢成立聯盟,將緊緊抓住能源互聯網與工業互聯(lián)網的發展機遇(yù),以建成國家級製造業創(chuàng)新中心為目(mù)標,讓常州科(kē)教城成為新能源汽車核心技術策源地,提升江蘇省在電動汽車產業鏈關鍵環節的(de)國際影響力。長江龍城公司總經理劉龍才認為,中(zhōng)心的成立,有利於打通基礎研究(jiū)、應(yīng)用研究、成果轉化與產業化的鏈條,集中優勢力量,加快(kuài)推動新能源汽車產業向智能化、網(wǎng)聯化發展(zhǎn)。

目前,園區已成立專業化的科技金融服務中心,在智能、設計、信息(xī)、三大產業方麵形成了鮮明的研發和產業孵化特色。

產業:轉型發展的引擎

這裏,也被眾多的(de)創業者稱(chēng)為,離夢想最(zuì)近的(de)地方。

對此,“80後”的張翀昊深表認同。作為天正工業發展股份有限公司公司董事長、總經理,張翀昊(hào)最終把公司落戶在科教城。該公司後來的發展(zhǎn)驗證,他當初的選(xuǎn)擇,沒錯。

在科教城這片沃土上,天正工業得以迅猛發(fā)展。從2014年正式落戶常州科教城,短短幾年發(fā)展,天(tiān)正工業實現從注冊資本(běn)10萬元到2017年全年銷售4.8億元的“驚人飛躍”。如今,天正工(gōng)業又發力工(gōng)業物聯網和工業大數據服務,建成了“工業大數據金融雲服務平台”,基於其(qí)智能裝備(bèi)、工業大數據和智能算法,建立了一整套(tào)為金融(róng)機構所認可的工業(yè)征信體(tǐ)係,為中小微企業融資架設(shè)了一(yī)座工(gōng)業(yè)金融橋梁,也實現了(le)由裝備製造企業向工業服務企業的成功轉型。

立足於時(shí)代特征和常州實際,科教(jiāo)城將創新的著(zhe)力(lì)點定位於“喚醒每一個主體(tǐ)創新的內在動力”,向改革要資源,以創新求突破。

近年來,科教城(chéng)牽住資(zī)源配置方式和動能係統生成“牛鼻子”,緊扣產(chǎn)學研用協同創新“利(lì)器”,依托大院大學大所,匯眾智,集眾力,著力完善創新生(shēng)態,大力發展“四新經濟”,助力常州打(dǎ)造高質量工業明星城市。

一是提升科技平台。在重構既有(yǒu)平台基礎上,積極運用競爭機製創建新型研發(fā)機構,在高端創新要素集聚和(hé)產學研合作上下(xià)功夫,釋放科技(jì)創(chuàng)新的聚變(biàn)裂變效應。依托(tuō)高端公共研發平台,以科技成(chéng)果轉化為主線,集聚科技人才,協同科技攻(gōng)關,孵化科(kē)技項目,促使(shǐ)企業、高校和科(kē)研機(jī)構在產業鏈、創新(xīn)鏈等層麵實現雙向有機(jī)融合,進一步打造研發經濟、服務經濟和創新型經濟。

二(èr)是完善科技(jì)服務。實施《常州科教城關於聚力創新加快建設蘇南(nán)國家自主創新(xīn)示範區創新核心區的實施意(yì)見》,重點發展研發設計、科技金融、知識產權、高端培(péi)訓(xùn)、檢驗檢(jiǎn)測等科技服務業。在全麵建成江蘇省(shěng)科技服務(wù)示範區(qū)基礎上,積極創建國家級科技服務業集(jí)聚區,集聚120多家專業服務機構,擁有專職服務人員700餘人,服務企業超2.6萬家次。

三是(shì)培育科技企業。實施(shī)“雙百行動”計劃,實行動態培育和分類指導,以自主創(chuàng)新能力和單位麵(miàn)積產出為標尺,重點培育100家規上企業和(hé)100家高新技術(shù)企業。實施《常州科教城關於加快(kuài)人(rén)工智能產業發展的(de)若幹意見》,按照“1+4+6”框架,主攻腦機接口、AI芯片、智能機器人、大數據、工業互聯網、精密傳感器(qì)等六大(dà)方(fāng)向,打造新興產業集(jí)群。

四是深(shēn)化科技改革。支持研發(fā)機構轉型和成果轉化,推行綜合評價、一所兩製、股(gǔ)權激勵、項目經理(lǐ)、合同(tóng)科研等創(chuàng)新(xīn)製度,鼓勵大學(xué)、大院、大所與常州企業聯合建設新型研發(fā)機(jī)構,破除(chú)機製束(shù)縛,充分(fèn)調動科研人員的積極性和創造性。提升骨(gǔ)幹機構服務能力,培育科技服務專業隊伍,激活科技服務市場,進一步完善技術轉移、科技中介和成果轉化(huà)體(tǐ)係。把創新落實(shí)到產業上,落(luò)實到培育新經濟增長點上,推進以科技創新為核心的全麵創新和產業轉型升級。

工業時代的競爭力體現在公司,創新時代的(de)競爭(zhēng)力體現於生態。從2013年起,科教城用生態理念來統合園(yuán)區人員的觀念與認知,以人人參與、人人盡力、人(rén)人享有為中心,調動和激發園區人員的積極性、主動性、創造性,共同營造科教城獨特的生態體係,為全市的(de)轉型發展助力。

一是深入推進國家級兩化深(shēn)度(dù)融合試驗區發展,積極探索“載體+基金”運作模式,大(dà)力深化股權投資(zī)、創業服務、資產入股等運營方式,給力輕資產、高科技、高成(chéng)長、高效益公司快速發(fā)展,不斷增厚園區全要素生產率;

二是以中(zhōng)德創新園區為窗口,積極參與在全球範圍內配置創新資源,努力打造德資中小企業集聚(jù)與孵(fū)化基地;

三是按照普遍性與特殊(shū)性相結合的原理,既鼓勵有理想的年輕人,特別是具有一技之長的大學生進入載體和平台,營(yíng)造大眾創(chuàng)業、萬眾創新的生動局(jú)麵,又支持有才能和敏銳性的創業家,通過專業化公共服務,發展高科技新興公司;

四是按照“木桶理論”的(de)原理,積極引進和深化科技金融、市(shì)場營銷、人力資源(yuán)、知識產權以及公(gōng)共管理、創業輔導等要素與服務,為創業者提供必要的條(tiáo)件和支撐。

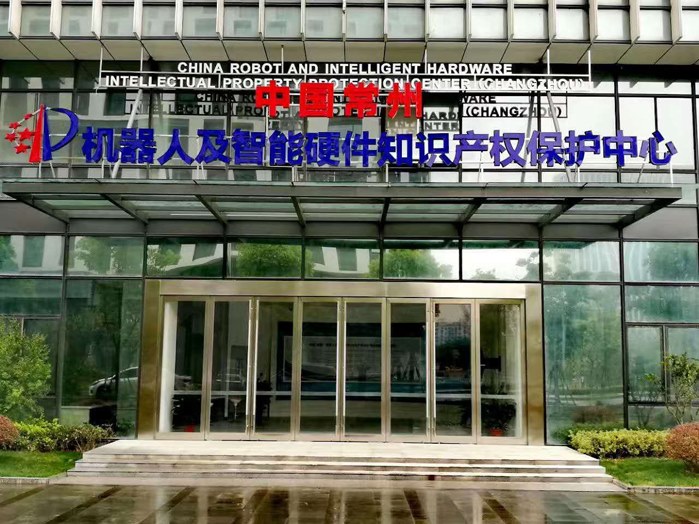

2017年5月,中國(常州·機器人及智能硬件)知識產權保護(hù)中心落戶常州科教城,該(gāi)中心是首個獲得(dé)國家(jiā)知識產權(quán)局批複設立的,圍繞高新(xīn)技術產業開展知識產權保護的服務型機構。“正常情況下一個專(zhuān)利授權需要很長時間,比如發明專利,從申請到授權需(xū)要2年(nián)時間,這對於企業的知識產權布局非常不利,而通過中(zhōng)心,一些優質專利4-6個(gè)月就可以授權了。” 中心建設工作負責人介紹說,這樣的(de)“加速(sù)度”同樣體(tǐ)現在維(wéi)權(quán)上,假冒(mào)專利(lì)案件和外觀設計侵權案件一般在十天內辦結,發明及(jí)實用新型專利(lì)侵權案件一般在(zài)一個月內辦結。

除(chú)了知識產權保護中心(xīn),常州科教(jiāo)城的(de)眾多(duō)實驗平台、教育培訓等科(kē)技服務都麵向(xiàng)全市企業,旨(zhǐ)在助力常(cháng)州加快集聚創新資源、打造創新(xīn)型城市。

截至今年1-9月,園區實(shí)現營業收入150.2億元,完成全年目標的81.2%,同比增幅為(wéi)30.8%。其中納恩博公司實現產值20億元。

未來,常州科教城將高起點邁步,匯聚各方資源,在國際合作、創新研發、成(chéng)果轉化、創業孵(fū)化、人才集聚、產業(yè)培育等六(liù)個方麵,進一步加強高等職業教育和(hé)技能培訓,奮力打造成江蘇乃至全國的國際合作先行區、科技創新(xīn)引領區、創業孵化集聚區、產教融合示範區,為推動常(cháng)州高質量發展貢獻力(lì)量。

(薑小莉)

|

關閉窗口

打印文檔(dàng)

|